Mots de l’immédiat

Extrait d’un entretien entre Bernard Parmegiani et Évelyne Gayou, en 2002, édité in extenso dans le livre Portraits Polychromes Bernard Parmegiani, Ina, 2002-2007.

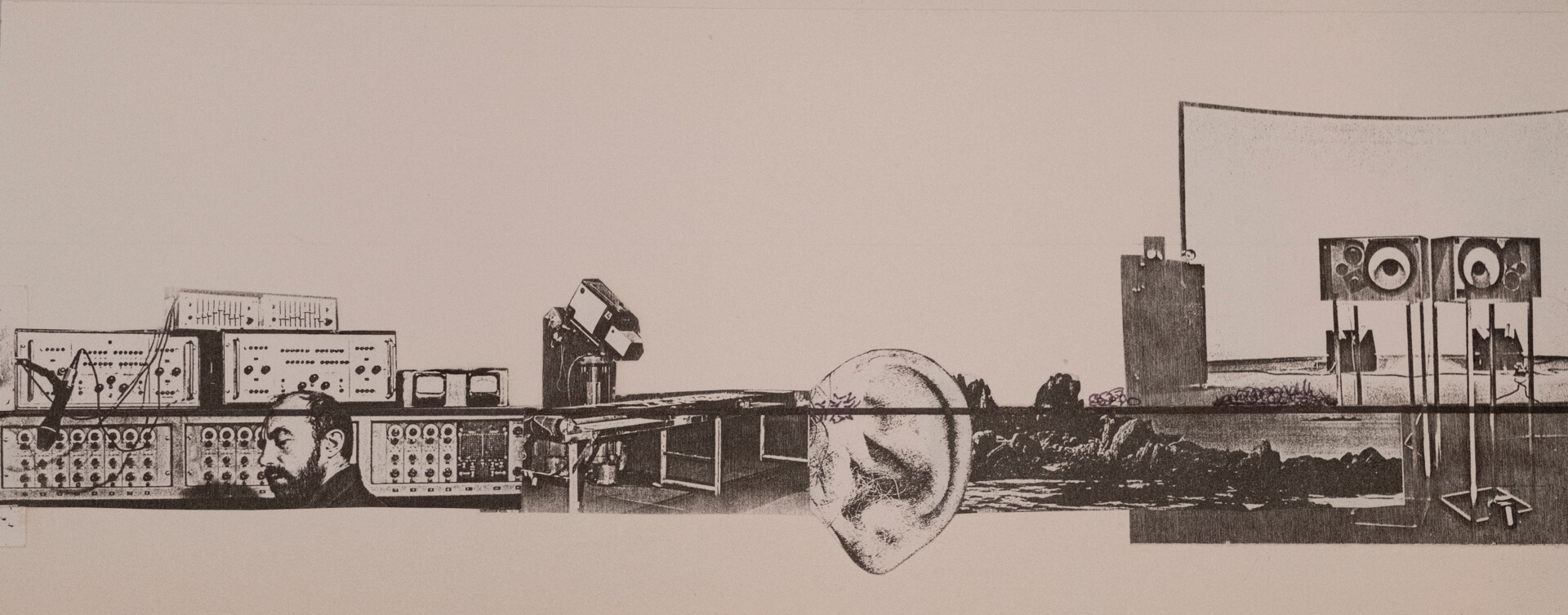

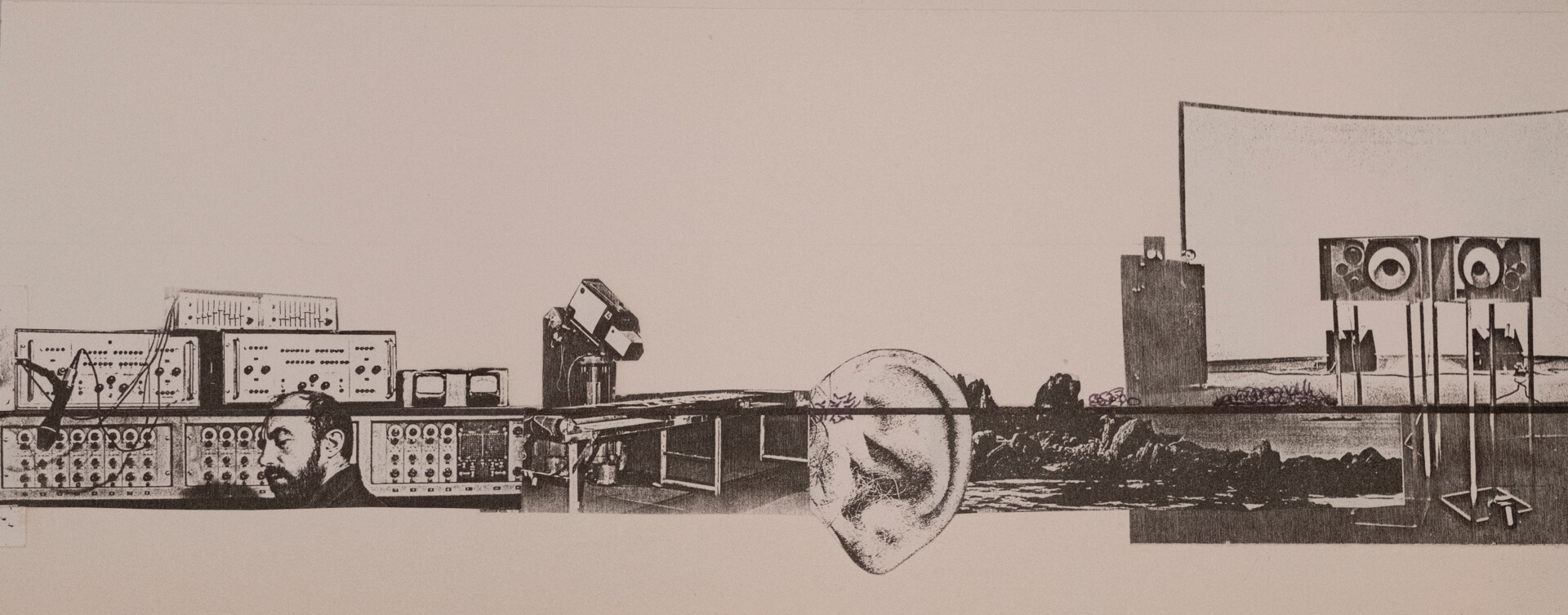

L'Oeil écoute, photographie W Borowczyk © Parmegiani

Évelyne Gayou :

Ce que je sais de vous : vous êtes né en 1927, et avez passé votre jeunesse entre deux pianos, celui de votre mère et celui de votre beau-père qui étaient tous deux professeurs de piano. Ainsi étant jeune et un peu obligé par les circonstances, vous avez étudié cet instrument.

Bernard Parmegiani :

J’étais effectivement «pris entre deux pianos», c’est le terme exact car, d’un côté de ma chambre, il y avait une pièce où mon beau-père, pianiste virtuose, s’occupait des grands élèves du Conservatoire qui étaient très avancés; et de l’autre côté, il y avait ma mère qui faisait «dorémifasolasido» avec les petits auxquels elle enseignait Scarlatti. C’est elle qui m’a fait travailler pendant plusieurs années. De temps en temps, je prenais une leçon avec mon beau-père, mais c’était exceptionnel, car il était très occupé ou alors il était en tournée. Mais lorsque je travaillais mon piano, je passais beaucoup de temps à improviser à partir de ce que j’avais entendu, j’essayais de faire du Ravel, du Debussy, du Beethoven ou du Mozart et parfois aussi du Parmegiani, […]. Je n’aurais pas détesté être pianiste, mais cela n’a pas eu de suite.

1929, BP, sa mère et son frère Marc © archives privées

Ensuite, vous allez faire votre service militaire au Service Cinématographique des Armées, pendant trois ans, puis vous entrez à la radio.

Entre les deux, j’ai préparé un concours de réalisateur à la radio. Malheureusement, je n’ai été que septième sur cent… et il y avait seulement cinq places à Paris, les autres étaient envoyés en province. Comme je ne voulais pas quitter Paris, j’ai dû abandoner la réalisation et j’ai intégré la radio […] pendant un an et demi en tant qu’assistant opérateur. Là, j’ai appris la prise de son radiophonique qui complétait l’enseignement de la prise de son cinématographique du Service Cinéma des Armées. Ensuite, je suis entré à la Télévision où je suis resté trois ans. Au début, j’étais preneur de son, c’est-à-dire perchiste, la perche à bout de bras, sous les projecteurs, dans les émissions dramatiques. C’était un travail assez pénible. Puis, petit à petit, je suis arrivé au pupitre; quand on devient chef d’équipe, on a le droit de toucher aux potentiomètres.

BP perchman à la télévision © RTF

Figuration dans La Famille Fenouillard, film d'Yves Robert © TDR

L'enregistrement des Jeux des métiers ©DR

Parallèlement à mon travail de preneur de son, je fréquentais le Centre d’Études de Radio et de Télévision au Club d’Essai. J’assistais donc à des conférences sur la mise en ondes, la prise de son, l’esthétique radiophonique etc. Et là, j’ai rencontré André Almuro qui m’a proposé de venir travailler à la Maison des Lettres pour faire cette musique que l’on appelait alors «expérimentale» car je commençais à faire des bidouillages sur la bande magnétique pour des réalisateurs de films d’animation ou des annonces publicitaires pour la radio. Je faisais cela en catimini quand le studio était vide.

André Almuro était en train de réaliser une pièce qui s’appelait, figurez-vous, De natura rerum de Lucrèce. Alors de De natura rerum à De natura sonorum, il n’y avait pas loin, bien que les deux soient très éloignées dans le propos et dans la forme musicale ainsi que dans le temps : seize années les séparent.

Dans les studios du Club d'Essai, 1959 © DR

Bref, Schaeffer, un jour, est venu nous voir dans notre petit studio pour écouter notre travail dont il nous a dit le plus grand bien; puis, nous avons fait avec lui l’analyse de La Symphonie pour un homme seul. À la suite de cette entrevue, Schaeffer a demandé à Almuro de venir au Service de la Recherche en qualité de compositeur. Et ce dernier a demandé s’il était possible que je vienne également en tant que preneur de son. Mais pour cela, il fallait que je sorte de la Télévision. C’est Schaeffer qui, quelque temps plus tard, m’a littéralement arraché à mon travail d’ingénieur du son à la télé. Au Groupe de Recherches Musicales, j’ai donc été à la fois preneur de son à part entière et assistant pour le montage. J’ai commencé par assister Xenakis, Ferrari et d’autres, par la suite. Avant d’entrer au GRM, je les connaissais de nom car j’écoutais beaucoup, depuis 1951, le Club d’Essai (sur Paris IV), dirigé par le poète Jean Tardieu, qui abritait les studios du GRM. J’écoutais tous les dimanches les concerts de musique concrète et bien sûr j’avais entendu des pièces de Luc Ferrari, de Pierre Schaeffer, de Pierre Henry, c’étaient les trois principaux, François-Bernard Mâche étant venu un peu plus tard.

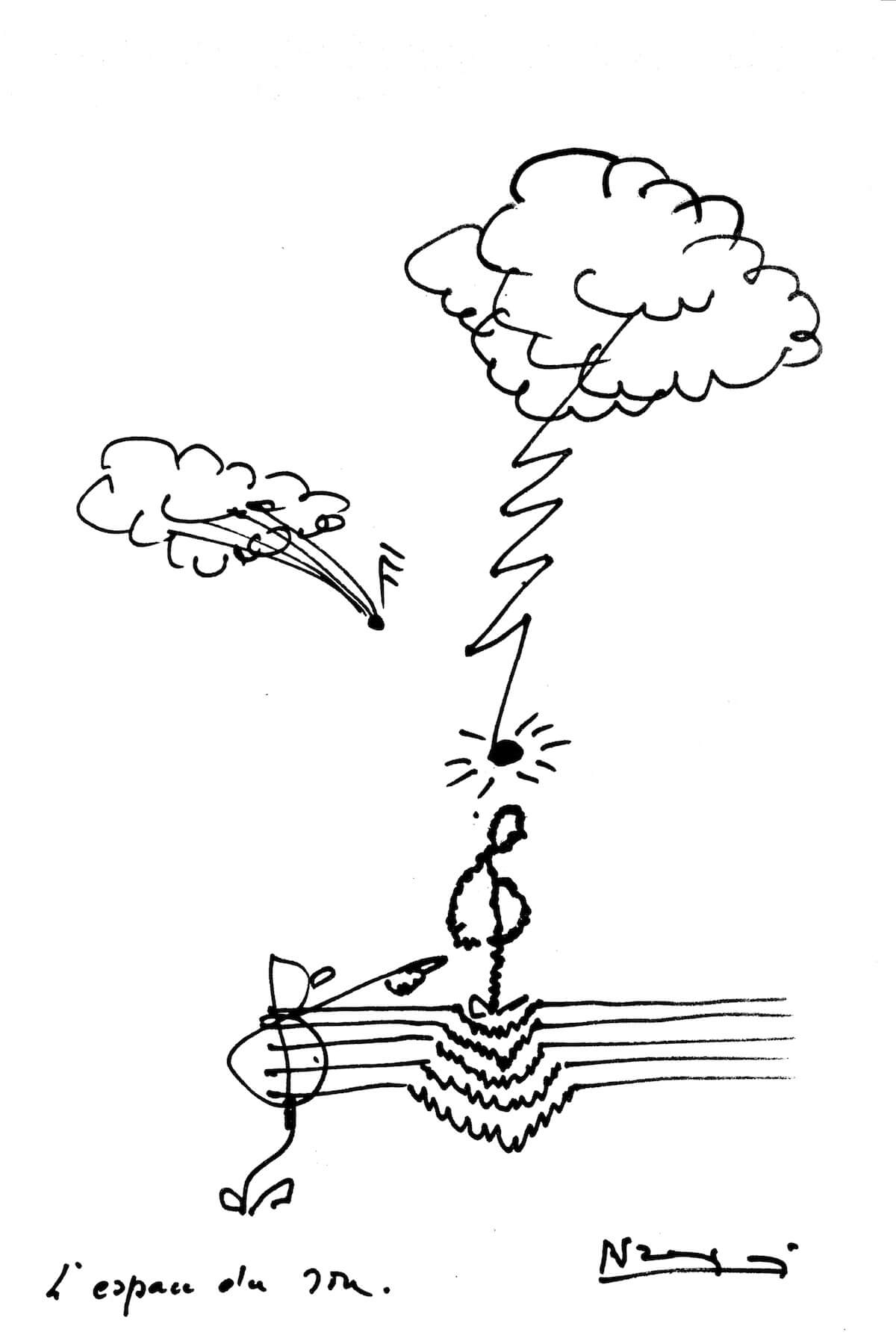

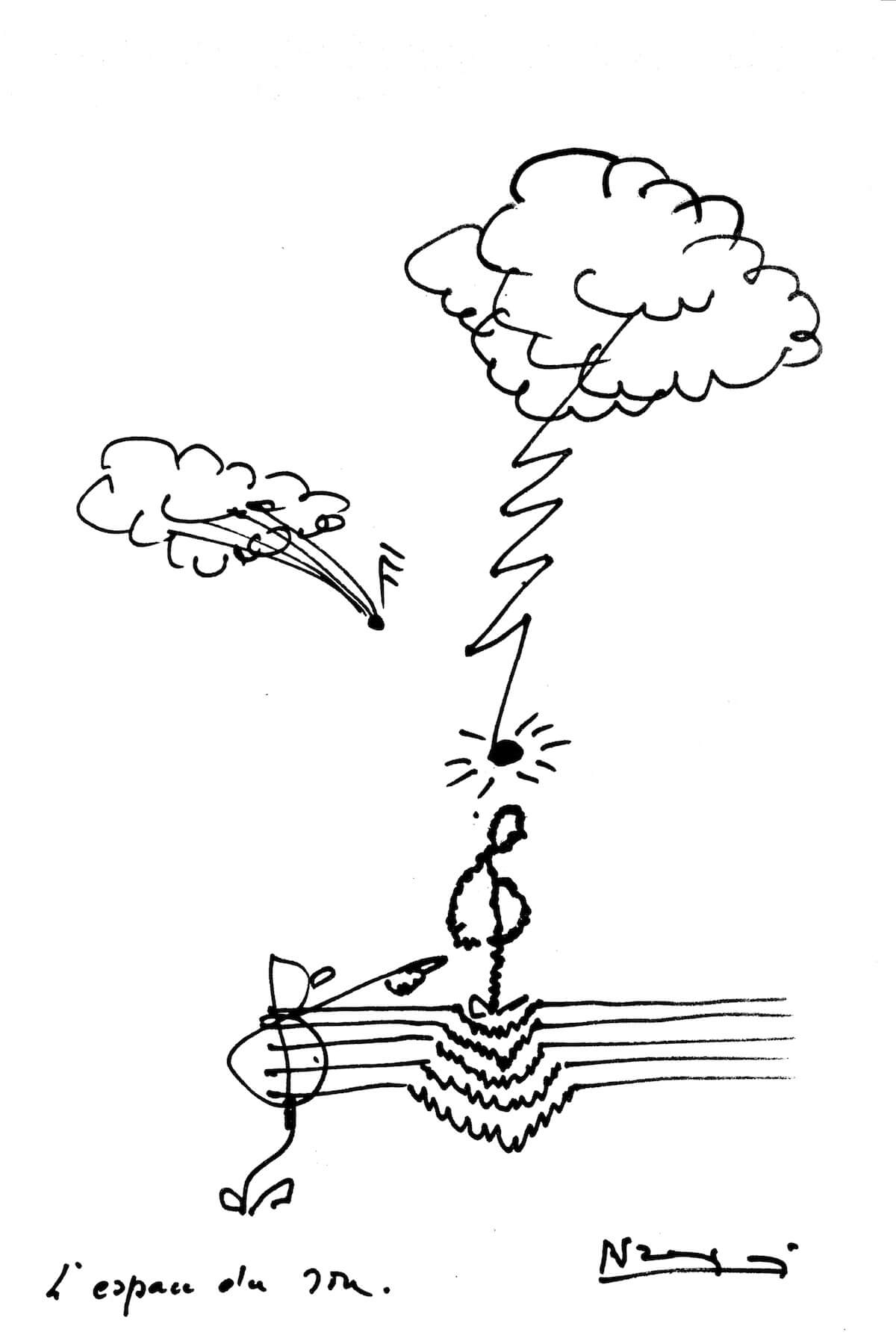

L’espace du son

Entre 1955 et 1959, j’ai aussi pratiqué le mime avec un professeur qui s’appelait Jacques Lecoq, mort récemment, et avec Maximilien Decroux, fils du célèbre Etienne Decroux qui avait formé Jean-Louis Barrault entre autres et tous les grands acteurs de l’époque… Cette discipline m’a beaucoup aidé dans la musique. Marcel Marceau que j’ai rencontré plusieurs fois, m’expliquait que «le mime est le découpage de l’espace par le corps», par les mains. En mime, j’aimais particulièrement inventer des exercices de métamorphoses gestuelles. J’en parle parfois à propos de certaines de mes œuvres. D’ailleurs, j’ai toujours voulu réaliser une pièce pour mime où les sons et les gestes seraient fondés sur la métamorphose, qu’ils soient antagonistes ou complémentaires ou que la nature de la métamorphose soit légèrement différente.

Le son éclaté, dessin Parmegiani © Parmegiani

N’était-ce pas le projet de votre pièce Phonosophobe en 1962 où vous vouliez à la fois créer la musique et interpréter le mime ?

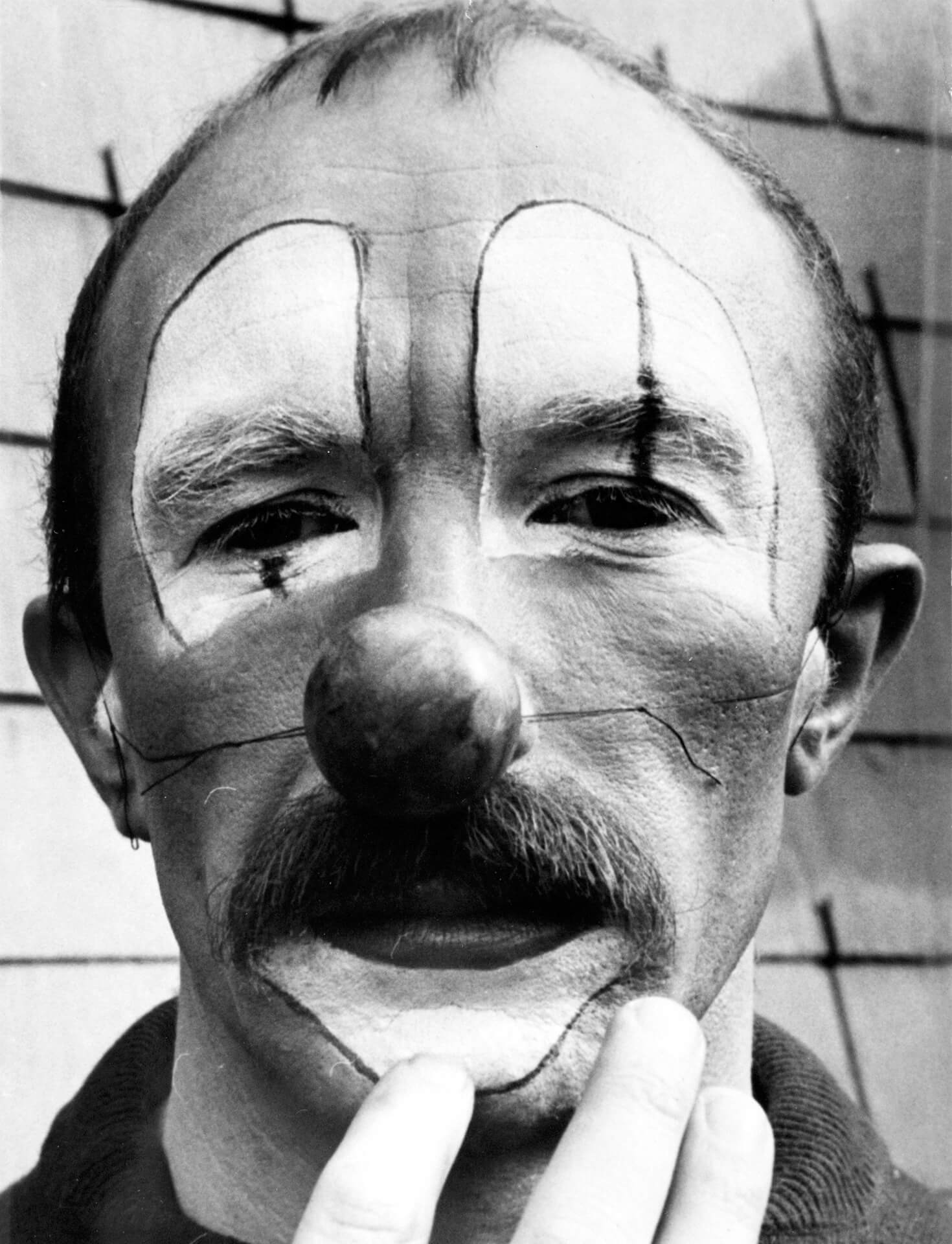

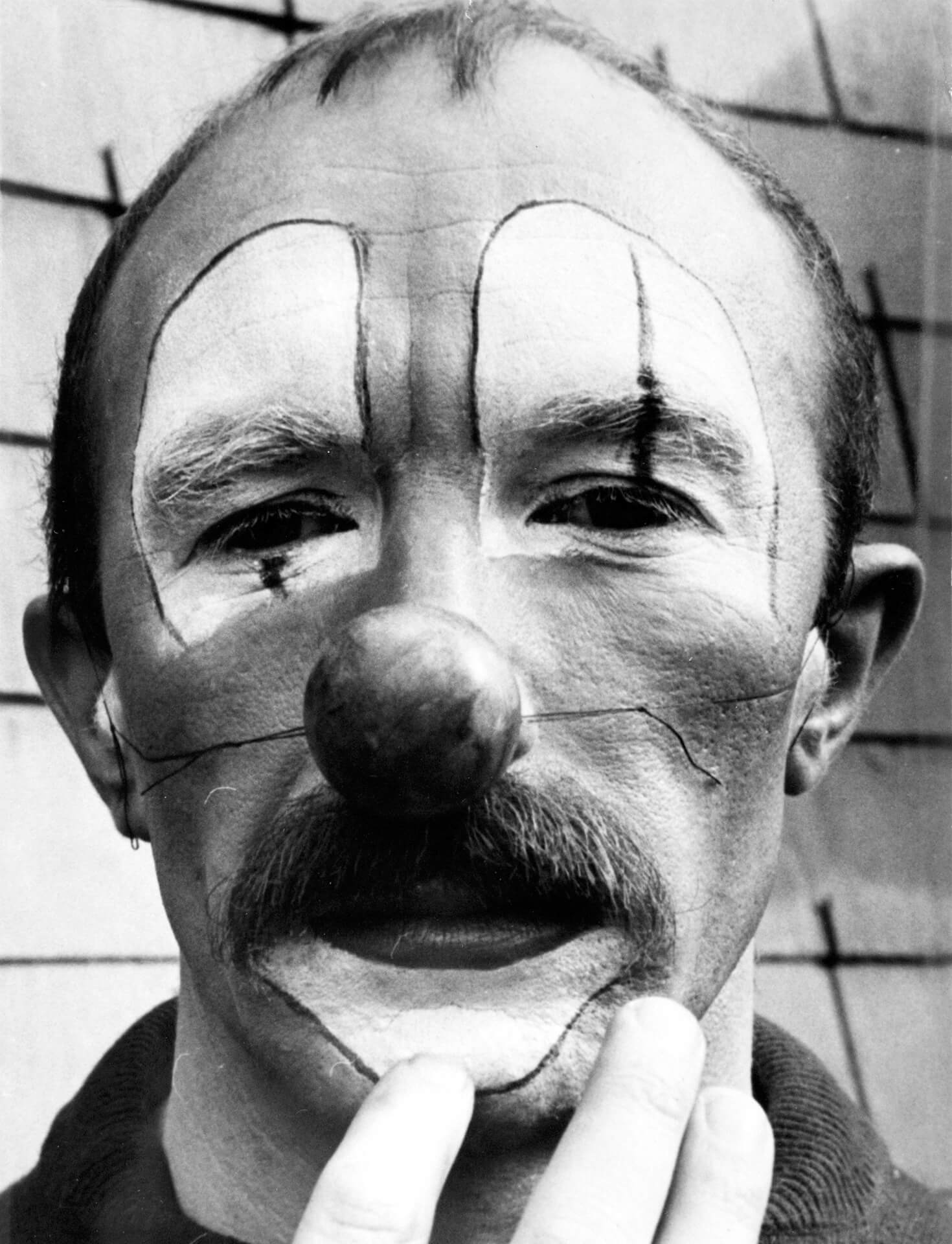

Le Clown blanc dans l'Opéra Bus © Ina, L.Ruska

Oui, c’est la première pièce que j’ai réalisée. C’était un essai en quelque sorte. Mais l’idée était déjà présente et j’aurais aimé lui donner une suite avec un autre mime. C’est à cette époque que Schaeffer est intervenu en me disant «Parme, il faut choisir entre la musique et le mime». Et il avait raison, car le mime prend beaucoup de temps, c’est un exercice exigeant où le corps doit être entraîné quotidiennement, souvent dans des positions d’équilibre. En outre, je participais à une émission de télévision pour les enfants intitulée «Le jeu des métiers» où je mimais des métiers. Il est sûr qu’un jour ou l’autre, j’aurais bien été obligé de choisir. Plus tard, Schaeffer s’est souvenu de ma formation de mime quand il a présenté l’Operabus à Zagreb en 1965, dans lequel il m’a demandé de tenir le rôle du clown blanc…

Le Concert collectif

Quand le GRM est intégré au Service de la Recherche en 1960, vus étiez déjà là, depuis octobre 1959 et malgré vos compétences, vous avez quand même dû suivre «le stage» du GRM. Pourquoi avez-vous dû passer par cette étape d’initiation ? Et que vous a-t-on appris ?

C’était, j’allais dire, une fatalité, si je voulais accéder à la composition, je ne pouvais pas faire autrement que de suivre le stage afin d’entrer au GRM de façon officielle. J’avais un statut de preneur de son, j’aurais pu continuer à faire de la prise de son, mais compte tenu de mon penchant pour les manipulations sonores, de mon goût pour inventer des sons, et surtout de mon envie de devenir compositeur, la seule solution était de prendre la voie légitime. Aussi, lorsqu’on m’a demandé si je voulais suivre le stage, j’ai dit «oui» tout de suite, et je suis sorti second de promotion, deux ans plus tard. Dans ce stage, il y avait a également Ivo Malec, Philippe Carson, François Bayle, Romuald Vandelle. N’Guyen Van Tuong, Philippe Betz ; je ne crois pas en avoir oublié.

Avec Pierre Schaeffer dans les jardins de la Villa Medicis © A.Poupel

Est-ce à la suite de ce stage qu’a eu lieu l’expérience du Concert collectif ?

Un peu plus tard. Cela a été un moment décisif car c’était la première fois que je prenais part à une experience du GRM (1961-1963). J’avais l’impression de pouvoir enfin jouer dans la cour des grands. La plupart des séquences musicales preparées par les différents compositeurs: François Bayle, Ivo Malec, Luc Ferrari, Edgardo Canton, François-Bernard Mâche, Michel Philippot, Jean-Etienne Marie étaient de nature instrumentale ou mixte. J’ai donc tiré un peu la musique de mon côté. Autrement dit, comme chacun de nous devait prélever des extraits dans les séquences de base des huit autres compositeurs, et les recomposer, j’ai adopté une démarche électroacoustique. J’ai réalisé ma pièce par montage, en mixant ou juxtaposant les séquences des uns et des autres. J’ai été un des rares, sinon le seul à composer une séquence de musique électro-acoustique diffusée uniquement par des hauts-parleurs au cours du concert, alors que les autres séquences étaient interprétées par des instrumentistes devant le public. J’avais intitulé ma pièce Alternances.

Le Chemin de la vie collage de B. Parmegiani © Parmegiani

À vos yeux, votre première œuvre c’est Violostries. Vous étiez parti de neuf sons tirés du violon de Devy Erlih.

Après avoir écouté Alternances, Devy Erlih m’a demandé si cela m’intéresserait de composer une pièce pour bande magnétique et violon. Il était convenu, bien sûr, que ce serait moi qui ferai la bande magnétique et, lui qui écrirait la partie violon. En fait, j’ai composé la bande en premier, à partir des neuf sons de violon enregistrés et, lorsque la bande a été terminée, Devy a composé la partie violon qui, en fait, joue le rôle d’une voie de mixage supplémentaire. Pour en revenir au choix du chiffre 9, c’est Devy Erlih qui avait souhaité instaurer un système de neuf sons de base, selon un ordre ascendant/descendant, certaines notes étaient espacées d’une quinte ou d’une tierce. Je ne me rappelle plus précisément quel était son système car je ne l’ai pas utilisé pour la bande. Je n’ai du reste jamais employé de système de composition, pas plus dans Violostries, qui était alors ma première pièce, que dans mes œuvres suivantes…

Violostries avec Devy Erlih, concert à Varsovie, 1967 © A.Zborski

Violostries, c’était en 1965. Vous étiez déjà au seuil de la maturité. Quelles étaient vos sources d’inspiration ? Vos influences ?

Pour être tout à fait honnête, je ne crois pas avoir subi de véritables influences musicales, car j’ai creusé mon sillon en solitaire. J’aimais cependant beaucoup la musique de Ferrari que j’écoutais, et réécoutais à partir des rares disques vinyles existants car elle piquait ma curiosité. Le personnage aussi m’amusait, son goût pour le pittoresque, pour l’absurde. Je partageais son sens de l’humour impertinent, poussé parfois jusqu’à la dérision. En outre, j’avais bien sûr des préférences dans le répertoire classique: Debussy, Ravel, Stravinsky, Bartok etc.

Ma question sur les influences était plus large. Vous avez dit tout à l’heure avoir été marqué par votre pratique du mime, à l’instant vous évoquiez votre intérêt pour la musique de Luc Ferrari. Vous aviez aussi des lectures, par exemple, Bachelard?

C’est venu plus tard. À la suite de la lecture dans les années 1965 des essais de Gaston Bachelard consacrés à l’imaginaire poétique des quatre éléments, j’ai découvert ses ouvrages consacrés au temps. L’Intuition de l’instant et La Dialectique de la durée ont été les points de départ des deux œuvres composées après Violostries : L’Instant mobile (1966) et Capture éphémère (1967) qui forment un couple. La réflexion de Bachelard sur le temps s’applique surtout à ce qu’il appelle le temps vécu, à la succession d’instants.

Avec Luc Ferrari, studio 104 de la Maison de la Radio © Ina, L. Ruska

Est-ce que la lecture des surréalistes vous a apporté quelque chose ?

En réalité ce n’est pas la lecture des surréalistes qui m’a apporté quelque chose mais leur attitude devant le monde qui m’a révélé (dans tous les sens du terme) une vision surprenante et insolite dont je me sentais proche. J’avais lu, bien entendu, André Breton, notamment Nadja, Les Vases communicants, le Dictionnaire de l’humour noir, Desnos, Soupault.

Mais plus encore que la littérature, c’était les images surréalistes qui m’intéressaient et le cinéma: Cocteau, Bunuel.

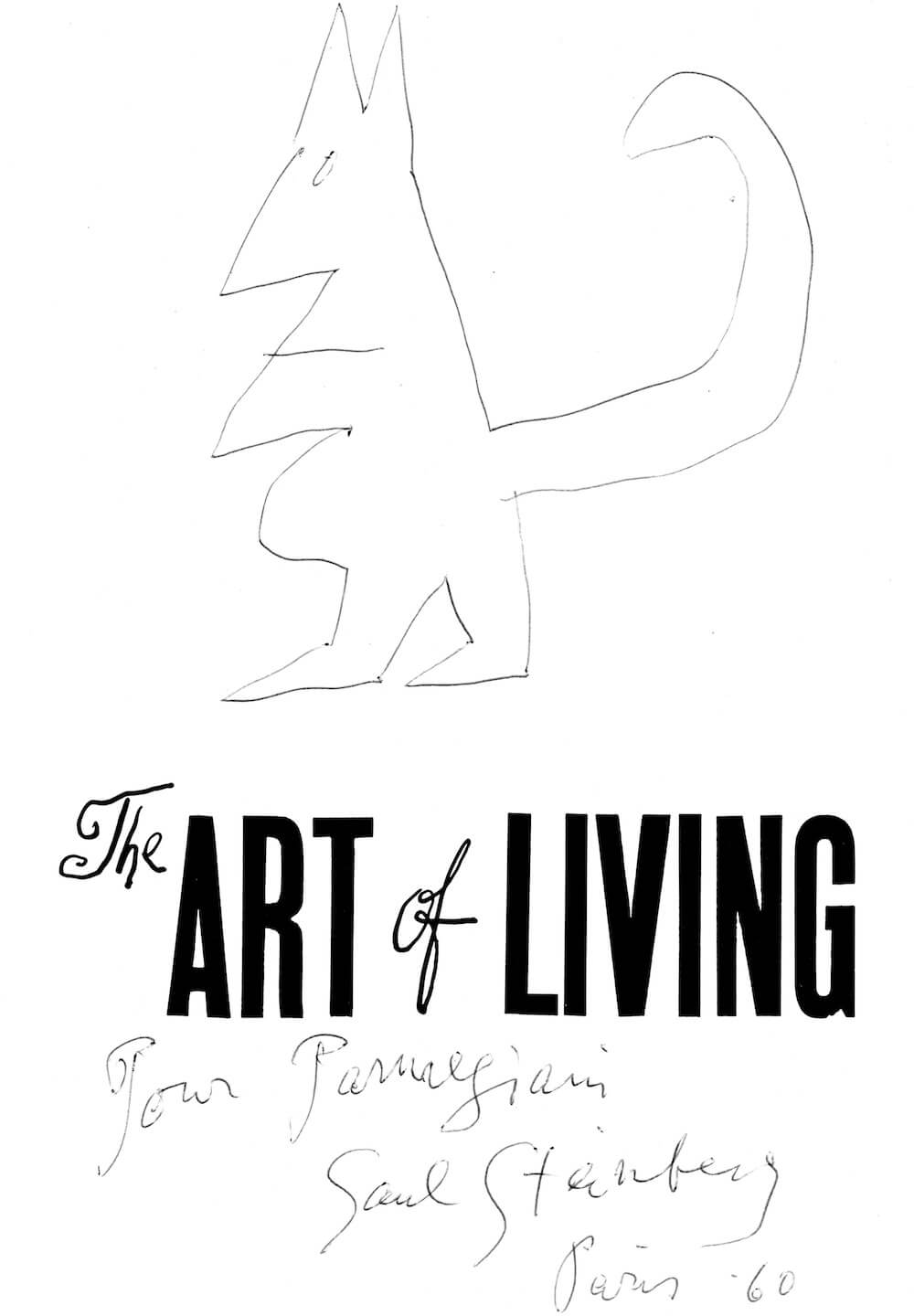

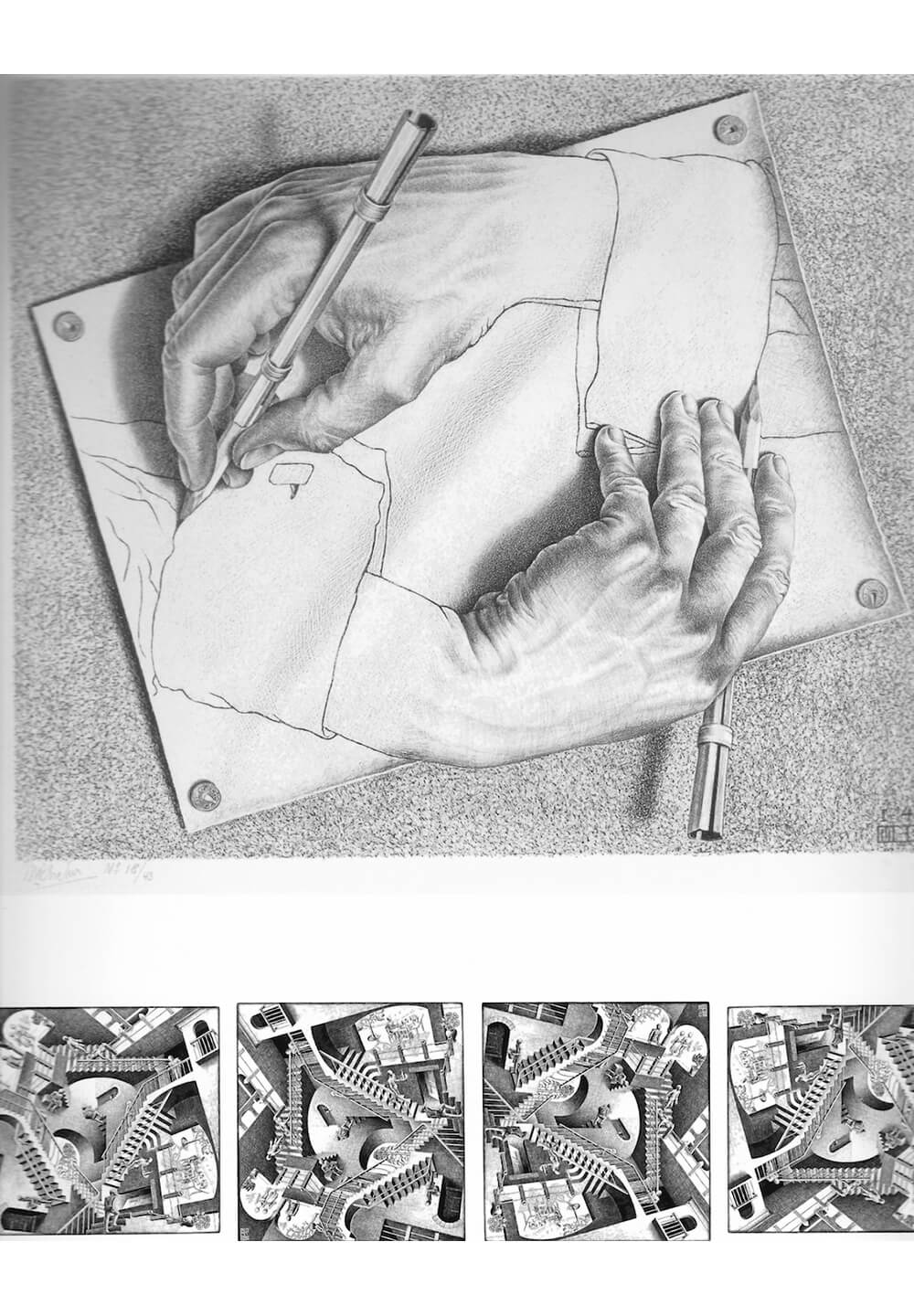

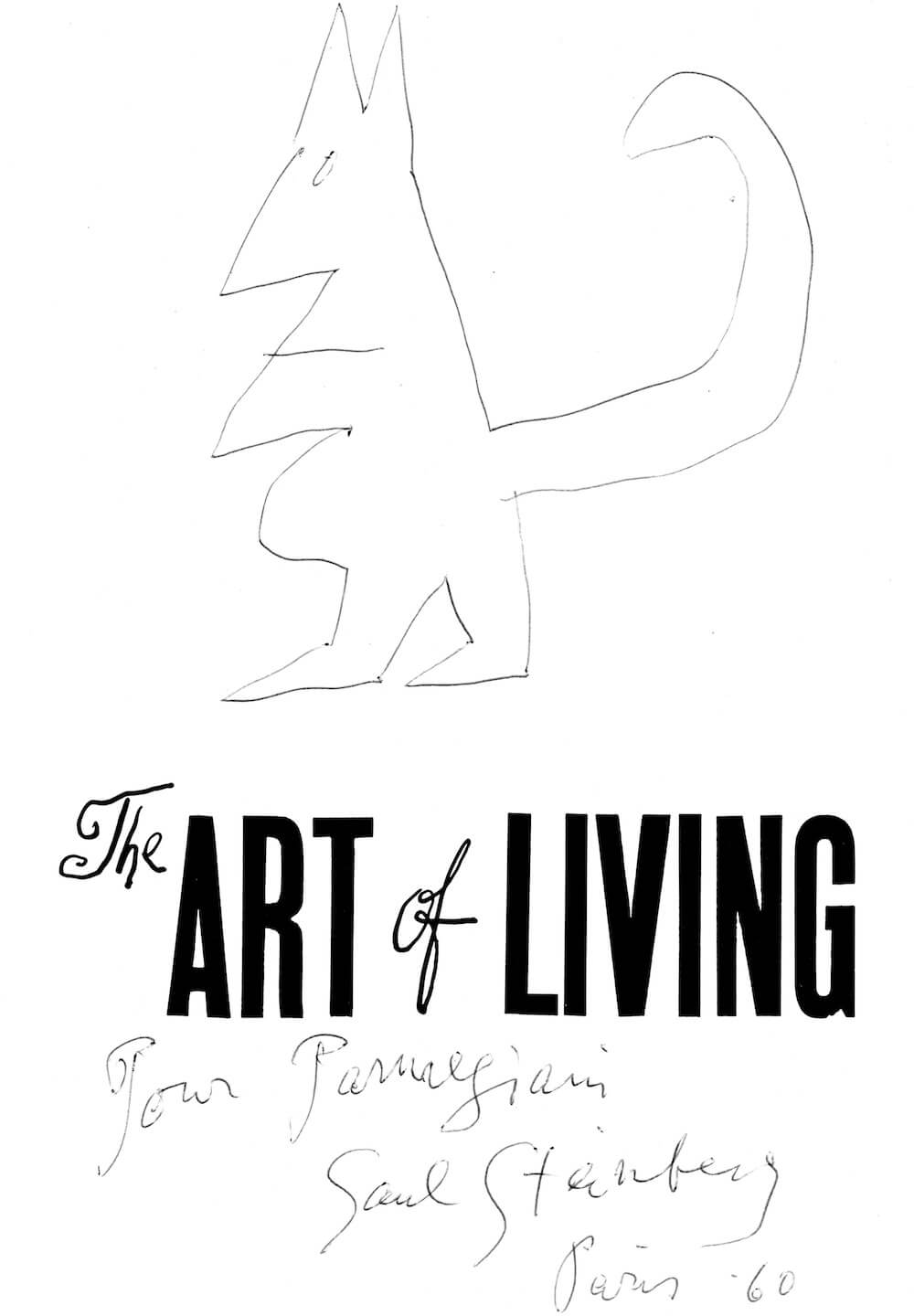

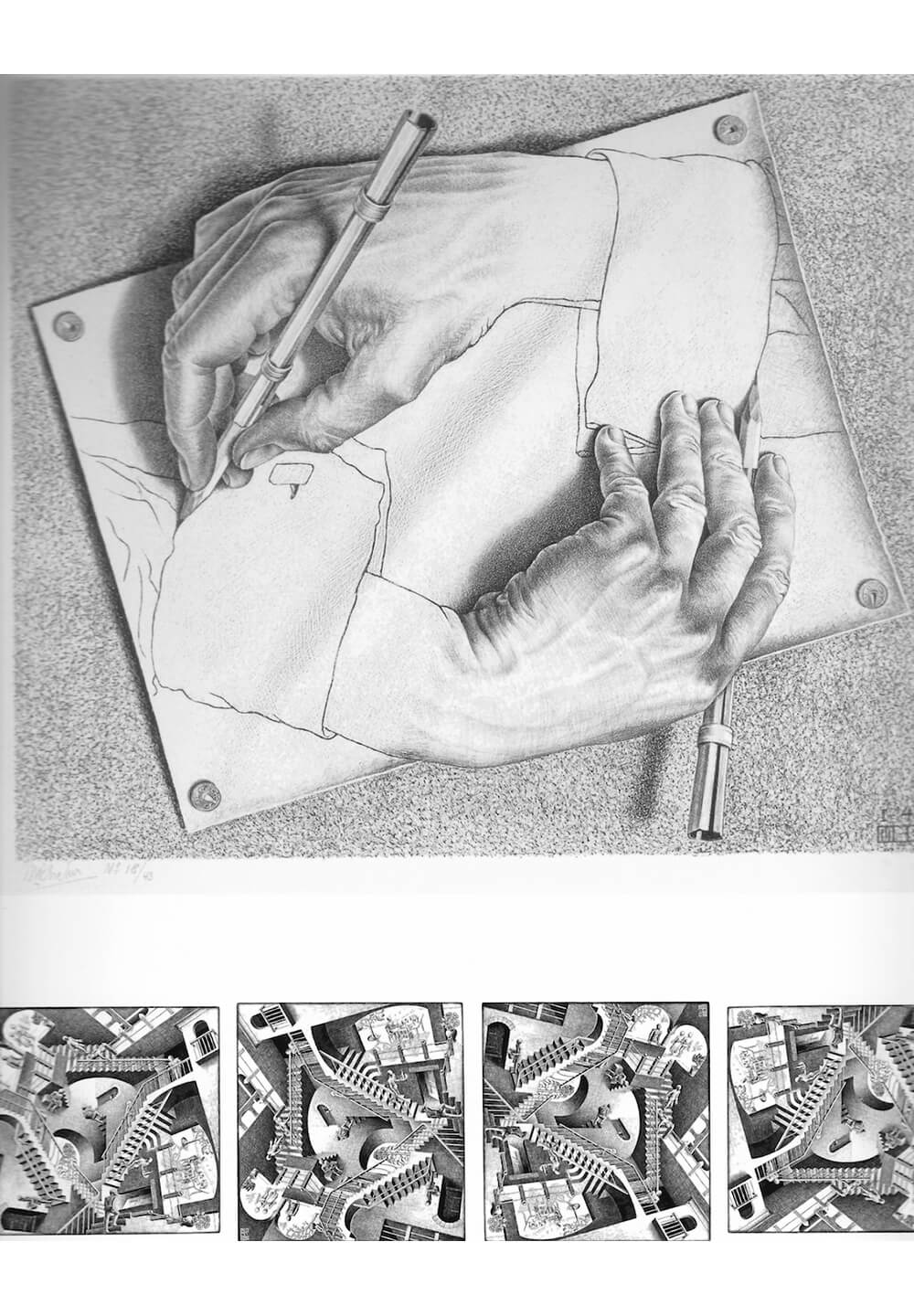

J’étais également intrigué par l’utilisation qu’ils faisaient de la vie onirique, leur pratique de jeux comme «le cadavre exquis» qui aboutissait à des textes inattendus, parfois saugrenus, parfois drôles, parfois poétiques. Enfin, j’avais trouvé à la Librairie du Minotaure des numéros de la revue Bizarre où j’ai découvert des récits et des images d’André François, de Ronald Searle, de Chaval etc. J’étais fasciné par les dessins d’Escher et par Steinberg que j’ai rencontré par la suite à l’occasion d’un court-métrage de Peter Kasssovitz dont j’avais fait la musique. Toutes les formes de représentation sont valables pour Steinberg. Dans sa représentation de l’univers quotidien, l’abstrait s’immisce dans le concret, il introduit une ambiguïté qui, grâce à une sorte de jeu avec la logique prend un caractère non-sensique.

Steinberg : dédicace de The Art of Living - Hamish Hamilton, London, 1952 M.C. Escher © Ftion Escher

La Magie de M.C. Escher - Taschen, Köln, 2003

La Revue Bizarre, ed. J.J. Pauvert © DR

J’éprouve le besoin d’être déconcerté par ce que je vois et ce que j’entends. J’aime l’inattendu, parce que le rire – naît de l’effet de surprise et que le rire est le propre de l’homme; or je suis un homme, donc le rire m’est propre ! C’est pourquoi, les textes de Lewis Carroll, notamment ses Syllogismes et Alice au pays des merveilles ont été mes livres de chevet pendant des années. Beaucoup de textes non-sensiques m’ont marqué; à cause d’une part de leur caractère absurde, d’un goût pour le jeu, avec et sur les mots, que je partage, et d’autre part, d’un esprit de singularité qui existe également chez les surréalistes. Quand je dis «caractère singulier», cela me fait penser à Clément Rosset, un autre philosophe qui emploie ce terme et qui a écrit quelques pages sur la musique électroacoustique, fort judicieuses.

D’ailleurs la lecture de L’Anti-nature du même Clément Rosset m’a aidé à définir mon intention musicale quand je composais De natura sonorum. Plus tard, j’ai découvert L’Objet singulier où il définit le problème de la singularité, la chose qui, n’ayant pas de double, est auto-référente. J’ai même failli lui emprunter un titre.

Est-il possible de définir le son Parmegiani, certains parlent de sons organiques?

À une époque, on évoquait souvent, trop souvent à mon goût, le «son Parmegiani», et ça me gênait énormément. On me disait «Oh ! Parme, que tu as de beaux sons !». C’est bien de faire des beaux sons, mais enfin, on ne fait pas de la musique pour faire des beaux sons, on crée des sons pour composer une musique à partir d’une idée. Je ne cherche pas à séduire à travers ma musique, je cherche à intéresser, c’est pourquoi ma principale obsession, c’est de me renouveler musicalement. Poursuivre la découverte de nouveaux territoires, c’est une façon de continuer à exister, sinon on finit par s’ennuyer avec sa propre musique. Le risque, c’est de faire du Parmegiani qui refait du Parmegiani et ainsi de suite. S’il me faut essayer de définir ce que vous appelez le «son Parmegiani», c’est une certaine mobilité, une certaine couleur, une manière de commencer et de faire mourir le son, donc de le faire vivre. Car je considère le son comme un être vivant.

Il y a donc bien de l’organique, de l’épidermique mais c’est toujours difficile de définir soi-même sa propre musique; ce que l’on perçoit de l’intérieur n’est pas fatalement perçu de la même façon de l’extérieur. On se reconnaît plus ou moins dans le miroir qu’on vous tend; c’est un jeu entre le «dedans dehors».

Répétition de Tuba-ci, Tuba là, BP © Ina, L. Ruska

L’anti-méthode

On a parlé de vos lectures. Vous avez décrit, à travers toutes ces inspirations philosophiques, votre manière de travailler. D’abord, vous vous donnez tout simplement un titre, une direction et après ce sont les sons et les matières sonores qui commandent, dans un jeu de va-et-vient très physique, entre vos sensations et la transformation des matériaux sonores. Mais on sent aussi un second niveau chez vous, une sorte d’aspiration vers une élévation.

Cette double dimension, si elle est perçue par certains auditeurs, n’est pas intentionnelle, car ma méthode de travail est vraiment simple. Le choix du titre annonce l’intention musicale, il me donne une direction générale, mais je dis bien générale. Il me faut donc trouver un titre qui me laisse une certaine liberté d’interprétation parce que je ne fais pas de plan établi avant de composer. Il m’arrive même de modifier le titre si mon intention s’est affinée au contact des sons au cours de mon travail de composition. Je ne décide jamais à l’avance du nombre de mouvements ni de leur durée.

Quand je commence une pièce, je constitue un répertoire de sons; il y a des sons nouveaux que je crée, des sons inutilisés qui me semblent correspondre à mon propos ou des sons anciens que je transforme. Je les écoute et je fais des inventaires détaillés; c’est une nécessité imposée par ma méthode de travail. Par exemple, pour De Natura Sonorum, j’ai dressé des listes de sons que je classais par forme, par matière, par couleur, etc. en reprenant tous les termes de la typologie du TOM (Traité des Objets Musicaux). J’aime avoir dans l’oreille le matériau sonore dont je dispose et, à partir de là, je travaille avec ces sons pour rejoindre mon propos. C’est une démarche qui me rapproche d’une activité maintenant lointaine dont je n’ai pas encore parlé.

Avant de faire de la musique, j’ai fait des photomontages selon le procédé d’assemblage surréaliste. Je découpais dans des revues un bras, une tête, un marteau, une machine à laver, un bol d’où s’écoulait un liquide etc. puis, je les associais pour créer une image ayant une signification nouvelle, née de cette juxtaposition inattendue… C’est un procédé comparable au montage en musique électroacoustique où le choix des sons donne un certain sens à cette juxtaposition de différentes formes.

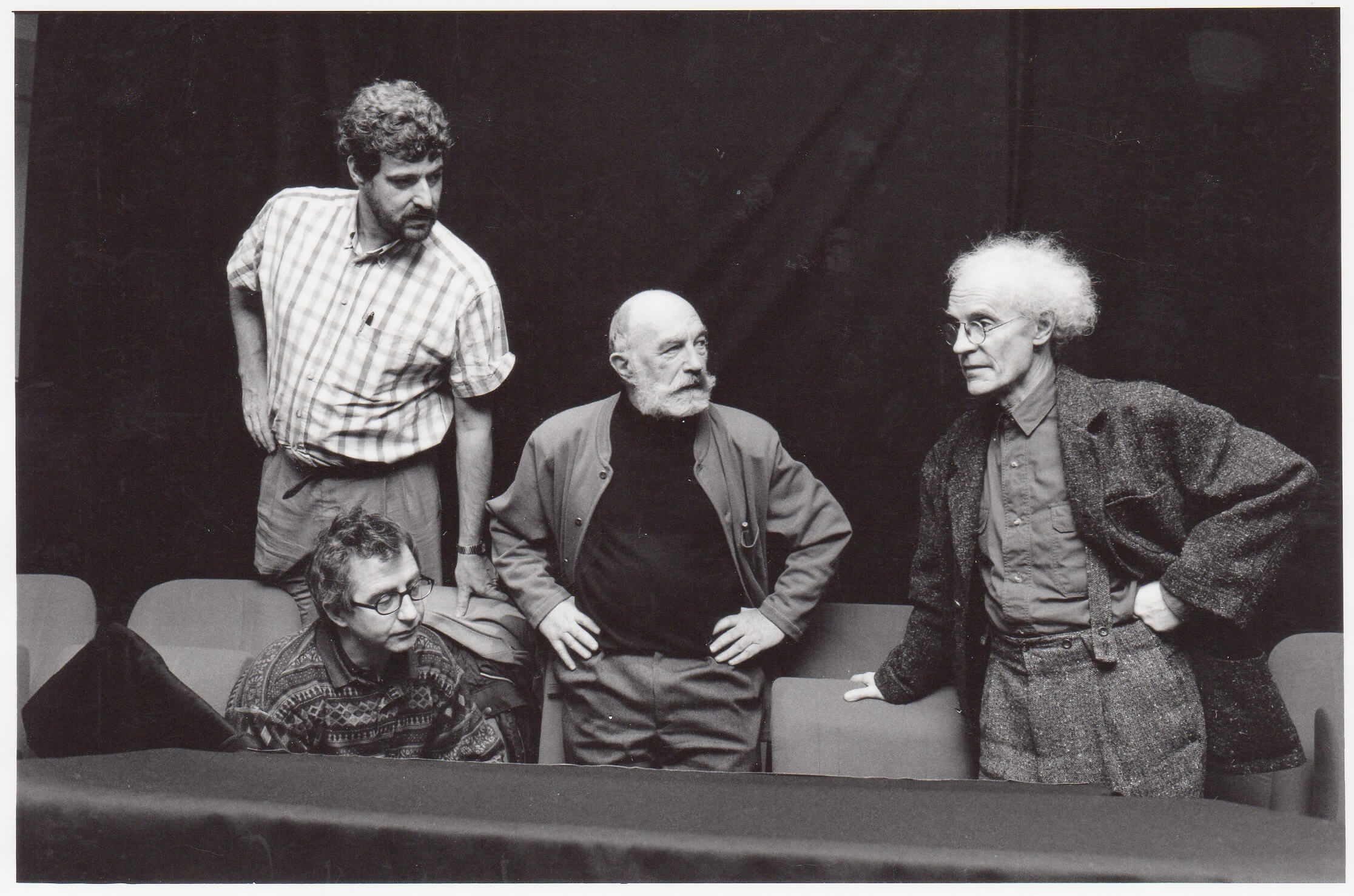

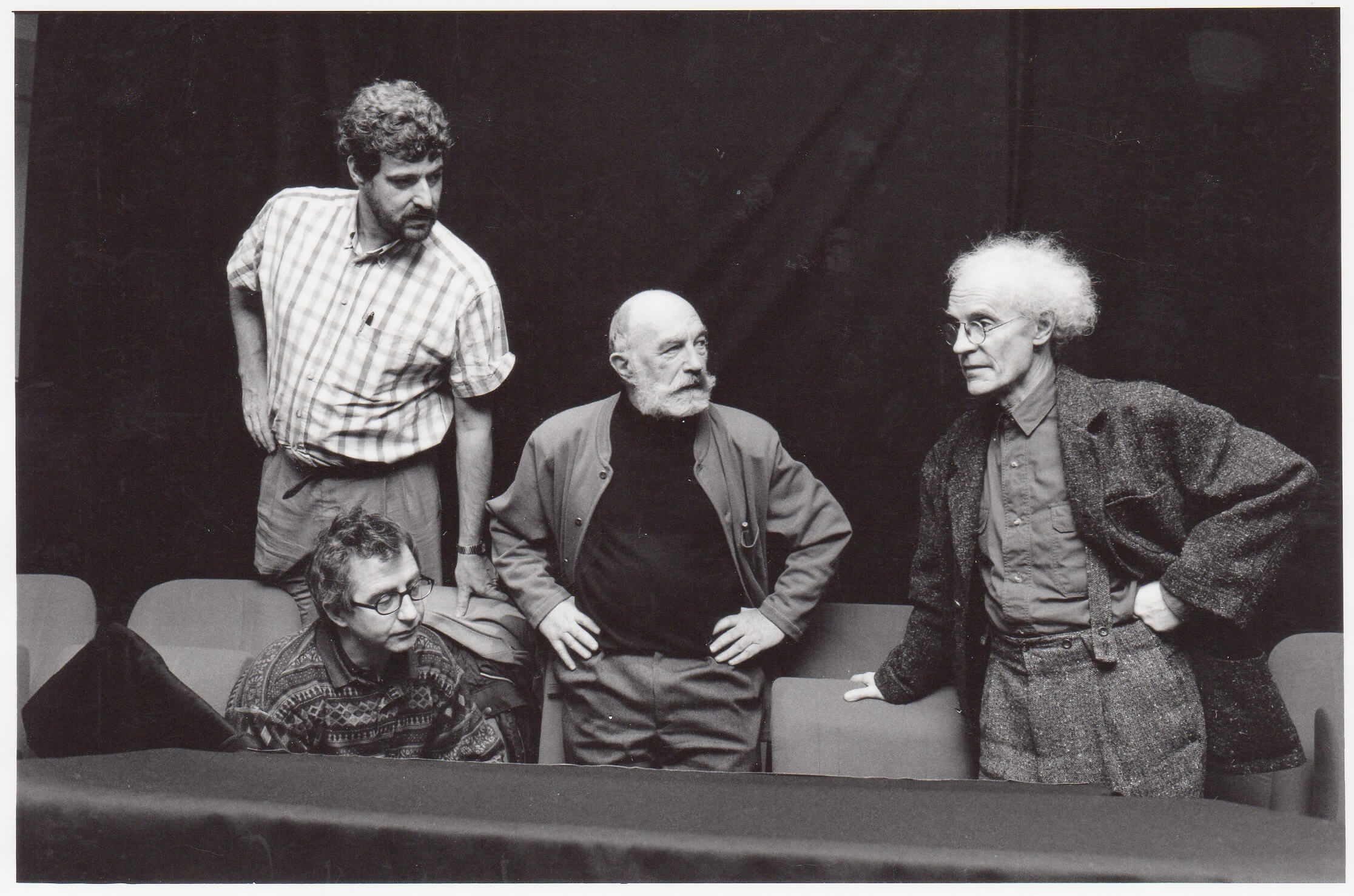

Christian Zanessi, Daniel Teruggi, BP, François Bayle, Cirm, Nice, 1995 © J.M. Pharisien

Le temps d’un instant

Un autre thème auquel vous tenez beaucoup, c’est la question de vivre au présent, en cherchant à vous positionner dans l’instant, et faire fonctionner les concepts philosophiques en temps réel.

C’est un mode de vie qui n’a rien de philosophique. C’est ma nature de vivre dans l’instant plutôt que dans la durée. Bien sûr, j’ai besoin de références comme tout le monde, et je ne peux faire autrement que puiser dans mon experience passée pour nourrir l’instant présent. En vivant exclusivement dans le présent, il m’est possible de me concentrer intensément sur ce que je sens, sur ce que je fais aussi bien dans la vie réelle que durant une période de création. Avoir une pensée ponctuelle me permet de mieux résoudre des problèmes précis qui se posent dans l’immédiat. Toute mon énergie intellectuelle, mentale si je puis dire, est entièrement consacrée au moment présent. Je me projette rarement dans l’avenir et ce n’est pas sans me poser des problèmes parce qu’il y a des circonstances où il est indispensable d’avoir du recul pour pouvoir résoudre certaines difficultés. En fait, mon passé me sert à étayer le présent, et il peut aussi m’aider à déblayer le tunnel que représente l’avenir.

Les cinq sens

Si on balaie la gamme des cinq sens, on constate que vous utilisez largement votre spectre sensitif personnel. Au cœur, il y a l’ouïe révélée par votre production musicale. Au-delà, vous avez exploré tout l’aspect visuel à travers vos travaux pour l’image, en télévision, publicité, art vidéo. Enfin, en deçà, on trouve le côté physique et corporel, le travail de l’espace que vous aviez acquis avec le mime.

J’essaie de solliciter la plupart de mes sens aussi bien dans ma vie courante que dans ma vie de compositeur.

Aux alentours des années 1970, je portais un grand intérêt aux problèmes des relations son/image et je suis allé voir aux États-Unis, ce qui se tournait en matière d’art vidéo. Le grand maître était alors un Japonais qui s’appelait Nam June Paik. J’ai pu aussi rencontrer Ed Emswhiller qui avait realisé des productions où la chorégraphie était traitée au moyen d’un synthétiseur d’images donnant lieu à des résultants très inattendus. Sensiblement à la même époque, Ron Hayes a realisé un film vidéo, inspiré du «Prélude de Tristan et Iseult» de Wagner où le développement de l’image procure continuellement le sentiment d’infinité. Pour moi, cette production est très importante dans la relation musique-image.

L'Echo du miroir, répétition Fal de Metz, 1981 © Guyot

À mon retour, j’ai eu envie de faire une expérience audiovisuelle à partir d’une musique déjà existante. J’ai donc réalisé L’Œil écoute sur le synthétiseur d’images du Service de la Recherche de l’ORTF, à partir de l’image de mon œil, ou plutôt de mes yeux, photographiés par un cinéaste polonais, Valerian Borowzyck, avec lequel je travaillais à l’époque. C’était une recherche sur la relation forme/matière. À partir de ces photos d’yeux, j’ai effectué avec le synthétiseur un certain nombre de manipulations visuelles en contrepoint de manipulations similaires sur les sons de la musique. Plus tard, j’ai composé et co-réalisé L’Ecran transparent avec José Montés-Baquer, de la WDR (Westdeutscher Rundfunk) à Cologne.

L'Ecran transparent © Parmegiani

Enfin, j’ai tenté une dernière expérience au Service de la Recherche intitulée Jeux d’artifices. Comme son nom l’indique, il s’agit d’un jeu d’artifices sonores en relation avec un jeu d’artifices visuels donnant lieu à un film video d’une douzaine de minutes. C’était une expérience très intéressante que j’aurais aimé poursuivre, mais les moyens techniques manquaient.

La question de l’espace

Quand vous diffusez une œuvre en concert, comment concevez-vous la spatialisation ? Est-ce dans le dessein de créer un spectacle, ou simplement un moment vécu ?

Le mot spectacle me gêne parce qu’il a un caractère démonstratif. Je préfère l’expression «moment vécu», parce que je ne projette jamais le son deux fois de la même façon. Quand je me trouve en concert devant une console de diffusion, j’envoie ostensiblement le son sur des haut-parleurs précis, je varie soit à gauche, soit à droite, sur les côtés, à l’arrière, etc., je fais des couplages. Le son peut suivre une trajectoire, demeurer statique dans une zone de HP, ou même sur un seul couple stéréo. Alors que certains compositeurs, surtout quand ils débutent, ouvrent tous les potentiomètres et font très peu de variations de niveau sur l’ensemble des hauts-parleurs; le résultat est médiocre. Pire, le son provenant en permanence de tous les côtés est noyé. Il peut même se produire, selon l’acoustique de la salle, des phénomènes de réverbération ou d’interférence; l’auditeur ne perçoit plus alors aucune nuance.

France BP à la console, concert GRM, studio 104, Maison de Radio ©Ina, L. Ruska

Votre rapport aux outils

Vous avez vécu la grande révolution du passage de l’analogique au numérique, pensez-vous que ces nouveaux outils aient apporté une nouvelle dimension à votre musique ?

Je crois avoir été le premier au GRM à m’équiper et à posséder mon studio personnel. Il a donc fallu que je fasse, seul, l’apprentissage du numérique. En passant des ciseaux à la souris, nous avons gagné sur certains points, mais nous avons perdu sur d’autres. L’analogique permettait des opérations qui sont devenues difficiles, voire impossibles avec le numérique. Il y a même des sons qu’on réalisait avec l’analogique que l’on ne peut plus obtenir avec le numérique, faute d’un logiciel adapté. La méthode de travail étant effectivement différente, elle a entraîné des changements de mode d’écriture acoustique. Mais, il faut bien reconnaître que l’écriture artisanale avec les ciseaux était quand même assez fastidieuse, alors que l’écriture avec la souris est, d’une certaine manière, plus rapide. Le temps entre l’idée et la réalisation est raccourci, par conséquent, on est plus proche d’un acte compositionnel. Mais je ne peux pas me servir d’un nouveau logiciel sans en maîtriser totalement les possibilités. J’aime aller au-delà des limites ordinaires des instruments, en les détournant de leur utilisation conseillée, ce qui nécessite de longues périodes d’apprentissage afin de les dominer. En fait, je n’utilise pas les appareils pour les effets qu’ils peuvent produire mais en tant qu’outil de traitements de mes sons.

Une dernière question

Vu votre âge et votre expérience, on pourrait s’attendre à vous voir soucieux de chercher à transmettre quelque chose aux autres. Bien sûr, vous avez transmis le désir de composer à certains… Mais vous n’avez jamais fait d’enseignement. Pourquoi ?

Je dirais tout d’abord que je n’ai pas le sens de la pédagogie. D’une manière générale, je ne suis pas bavard ni même communicatif. Ce que j’ai à dire, je le dis, sans doute davantage à travers ma musique qu’à travers mes discours. J’éprouve un éternel sentiment d’insatisfaction car j’ai l’impression d’avoir omis quelque chose d’important. J’ai un rythme lent.

Au Canada, récemment, j’ai fait un exposé de trois heures à l’Université de Montréal à la suite duquel j’ai dû parler encore pendant une heure à la radio. Et je me suis rendu compte que, bien souvent, j’avais tort. La pédagogie se fait dans les deux sens, on apprend beaucoup à travers les questions qui vous sont posées. Malgré tout, la parole me fait peur, alors je préfère la laisser à la musique.

Bernard Parmegiani, St Remy de Provence © G. Vivien, 2000

Mots de l’immédiat

Extrait d’un entretien entre Bernard Parmegiani et Évelyne Gayou, en 2002, édité in extenso dans le livre Portraits Polychromes Bernard Parmegiani, Ina, 2002-2007.

L'Oeil écoute, photographie W Borowczyk © Parmegiani

Évelyne Gayou :

Ce que je sais de vous : vous êtes né en 1927, et avez passé votre jeunesse entre deux pianos, celui de votre mère et celui de votre beau-père qui étaient tous deux professeurs de piano. Ainsi étant jeune et un peu obligé par les circonstances, vous avez étudié cet instrument.

Bernard Parmegiani :

J’étais effectivement «pris entre deux pianos», c’est le terme exact car, d’un côté de ma chambre, il y avait une pièce où mon beau-père, pianiste virtuose, s’occupait des grands élèves du Conservatoire qui étaient très avancés; et de l’autre côté, il y avait ma mère qui faisait «dorémifasolasido» avec les petits auxquels elle enseignait Scarlatti. C’est elle qui m’a fait travailler pendant plusieurs années. De temps en temps, je prenais une leçon avec mon beau-père, mais c’était exceptionnel, car il était très occupé ou alors il était en tournée. Mais lorsque je travaillais mon piano, je passais beaucoup de temps à improviser à partir de ce que j’avais entendu, j’essayais de faire du Ravel, du Debussy, du Beethoven ou du Mozart et parfois aussi du Parmegiani, […]. Je n’aurais pas détesté être pianiste, mais cela n’a pas eu de suite.

1929, BP, sa mère et son frère Marc © archives privées

Ensuite, vous allez faire votre service militaire au Service Cinématographique des Armées, pendant trois ans, puis vous entrez à la radio.

Entre les deux, j’ai préparé un concours de réalisateur à la radio. Malheureusement, je n’ai été que septième sur cent… et il y avait seulement cinq places à Paris, les autres étaient envoyés en province. Comme je ne voulais pas quitter Paris, j’ai dû abandoner la réalisation et j’ai intégré la radio […] pendant un an et demi en tant qu’assistant opérateur. Là, j’ai appris la prise de son radiophonique qui complétait l’enseignement de la prise de son cinématographique du Service Cinéma des Armées. Ensuite, je suis entré à la Télévision où je suis resté trois ans. Au début, j’étais preneur de son, c’est-à-dire perchiste, la perche à bout de bras, sous les projecteurs, dans les émissions dramatiques. C’était un travail assez pénible. Puis, petit à petit, je suis arrivé au pupitre; quand on devient chef d’équipe, on a le droit de toucher aux potentiomètres.

BP perchman à la télévision © RTF

Figuration dans La Famille Fenouillard, film d'Yves Robert © TDR

Parallèlement à mon travail de preneur de son, je fréquentais le Centre d’Études de Radio et de Télévision au Club d’Essai. J’assistais donc à des conférences sur la mise en ondes, la prise de son, l’esthétique radiophonique etc. Et là, j’ai rencontré André Almuro qui m’a proposé de venir travailler à la Maison des Lettres pour faire cette musique que l’on appelait alors «expérimentale» car je commençais à faire des bidouillages sur la bande magnétique pour des réalisateurs de films d’animation ou des annonces publicitaires pour la radio. Je faisais cela en catimini quand le studio était vide.

André Almuro était en train de réaliser une pièce qui s’appelait, figurez-vous, De natura rerum de Lucrèce. Alors de De natura rerum à De natura sonorum, il n’y avait pas loin, bien que les deux soient très éloignées dans le propos et dans la forme musicale ainsi que dans le temps : seize années les séparent.

Dans les studios du Club d'Essai, 1959 © DR

Bref, Schaeffer, un jour, est venu nous voir dans notre petit studio pour écouter notre travail dont il nous a dit le plus grand bien; puis, nous avons fait avec lui l’analyse de La Symphonie pour un homme seul. À la suite de cette entrevue, Schaeffer a demandé à Almuro de venir au Service de la Recherche en qualité de compositeur. Et ce dernier a demandé s’il était possible que je vienne également en tant que preneur de son. Mais pour cela, il fallait que je sorte de la Télévision. C’est Schaeffer qui, quelque temps plus tard, m’a littéralement arraché à mon travail d’ingénieur du son à la télé. Au Groupe de Recherches Musicales, j’ai donc été à la fois preneur de son à part entière et assistant pour le montage. J’ai commencé par assister Xenakis, Ferrari et d’autres, par la suite. Avant d’entrer au GRM, je les connaissais de nom car j’écoutais beaucoup, depuis 1951, le Club d’Essai (sur Paris IV), dirigé par le poète Jean Tardieu, qui abritait les studios du GRM. J’écoutais tous les dimanches les concerts de musique concrète et bien sûr j’avais entendu des pièces de Luc Ferrari, de Pierre Schaeffer, de Pierre Henry, c’étaient les trois principaux, François-Bernard Mâche étant venu un peu plus tard.

L’espace du son

Entre 1955 et 1959, j’ai aussi pratiqué le mime avec un professeur qui s’appelait Jacques Lecoq, mort récemment, et avec Maximilien Decroux, fils du célèbre Etienne Decroux qui avait formé Jean-Louis Barrault entre autres et tous les grands acteurs de l’époque… Cette discipline m’a beaucoup aidé dans la musique. Marcel Marceau que j’ai rencontré plusieurs fois, m’expliquait que «le mime est le découpage de l’espace par le corps», par les mains. En mime, j’aimais particulièrement inventer des exercices de métamorphoses gestuelles. J’en parle parfois à propos de certaines de mes œuvres. D’ailleurs, j’ai toujours voulu réaliser une pièce pour mime où les sons et les gestes seraient fondés sur la métamorphose, qu’ils soient antagonistes ou complémentaires ou que la nature de la métamorphose soit légèrement différente.

Le son éclaté, dessin Parmegiani © Parmegiani

N’était-ce pas le projet de votre pièce Phonosophobe en 1962 où vous vouliez à la fois créer la musique et interpréter le mime ?

Le Clown blanc dans l'Opéra Bus © Ina, L.Ruska

Oui, c’est la première pièce que j’ai réalisée. C’était un essai en quelque sorte. Mais l’idée était déjà présente et j’aurais aimé lui donner une suite avec un autre mime. C’est à cette époque que Schaeffer est intervenu en me disant «Parme, il faut choisir entre la musique et le mime». Et il avait raison, car le mime prend beaucoup de temps, c’est un exercice exigeant où le corps doit être entraîné quotidiennement, souvent dans des positions d’équilibre. En outre, je participais à une émission de télévision pour les enfants intitulée «Le jeu des métiers» où je mimais des métiers. Il est sûr qu’un jour ou l’autre, j’aurais bien été obligé de choisir. Plus tard, Schaeffer s’est souvenu de ma formation de mime quand il a présenté l’Operabus à Zagreb en 1965, dans lequel il m’a demandé de tenir le rôle du clown blanc…

Le Concert collectif

Quand le GRM est intégré au Service de la Recherche en 1960, vus étiez déjà là, depuis octobre 1959 et malgré vos compétences, vous avez quand même dû suivre «le stage» du GRM. Pourquoi avez-vous dû passer par cette étape d’initiation ? Et que vous a-t-on appris ?

C’était, j’allais dire, une fatalité, si je voulais accéder à la composition, je ne pouvais pas faire autrement que de suivre le stage afin d’entrer au GRM de façon officielle. J’avais un statut de preneur de son, j’aurais pu continuer à faire de la prise de son, mais compte tenu de mon penchant pour les manipulations sonores, de mon goût pour inventer des sons, et surtout de mon envie de devenir compositeur, la seule solution était de prendre la voie légitime. Aussi, lorsqu’on m’a demandé si je voulais suivre le stage, j’ai dit «oui» tout de suite, et je suis sorti second de promotion, deux ans plus tard. Dans ce stage, il y avait a également Ivo Malec, Philippe Carson, François Bayle, Romuald Vandelle. N’Guyen Van Tuong, Philippe Betz ; je ne crois pas en avoir oublié.

Avec Pierre Schaeffer dans les jardins de la Villa Medicis © A.Poupel

Est-ce à la suite de ce stage qu’a eu lieu l’expérience du Concert collectif ?

Un peu plus tard. Cela a été un moment décisif car c’était la première fois que je prenais part à une experience du GRM (1961-1963). J’avais l’impression de pouvoir enfin jouer dans la cour des grands. La plupart des séquences musicales preparées par les différents compositeurs: François Bayle, Ivo Malec, Luc Ferrari, Edgardo Canton, François-Bernard Mâche, Michel Philippot, Jean-Etienne Marie étaient de nature instrumentale ou mixte. J’ai donc tiré un peu la musique de mon côté. Autrement dit, comme chacun de nous devait prélever des extraits dans les séquences de base des huit autres compositeurs, et les recomposer, j’ai adopté une démarche électroacoustique. J’ai réalisé ma pièce par montage, en mixant ou juxtaposant les séquences des uns et des autres. J’ai été un des rares, sinon le seul à composer une séquence de musique électro-acoustique diffusée uniquement par des hauts-parleurs au cours du concert, alors que les autres séquences étaient interprétées par des instrumentistes devant le public. J’avais intitulé ma pièce Alternances.

Le Chemin de la vie collage de B. Parmegiani © Parmegiani

À vos yeux, votre première œuvre c’est Violostries. Vous étiez parti de neuf sons tirés du violon de Devy Erlih.

Après avoir écouté Alternances, Devy Erlih m’a demandé si cela m’intéresserait de composer une pièce pour bande magnétique et violon. Il était convenu, bien sûr, que ce serait moi qui ferai la bande magnétique et, lui qui écrirait la partie violon. En fait, j’ai composé la bande en premier, à partir des neuf sons de violon enregistrés et, lorsque la bande a été terminée, Devy a composé la partie violon qui, en fait, joue le rôle d’une voie de mixage supplémentaire. Pour en revenir au choix du chiffre 9, c’est Devy Erlih qui avait souhaité instaurer un système de neuf sons de base, selon un ordre ascendant/descendant, certaines notes étaient espacées d’une quinte ou d’une tierce. Je ne me rappelle plus précisément quel était son système car je ne l’ai pas utilisé pour la bande. Je n’ai du reste jamais employé de système de composition, pas plus dans Violostries, qui était alors ma première pièce, que dans mes œuvres suivantes…

Violostries avec Devy Erlih, concert à Varsovie, 1967 © A.Zborski

Violostries, c’était en 1965. Vous étiez déjà au seuil de la maturité. Quelles étaient vos sources d’inspiration ? Vos influences ?

Pour être tout à fait honnête, je ne crois pas avoir subi de véritables influences musicales, car j’ai creusé mon sillon en solitaire. J’aimais cependant beaucoup la musique de Ferrari que j’écoutais, et réécoutais à partir des rares disques vinyles existants car elle piquait ma curiosité. Le personnage aussi m’amusait, son goût pour le pittoresque, pour l’absurde. Je partageais son sens de l’humour impertinent, poussé parfois jusqu’à la dérision. En outre, j’avais bien sûr des préférences dans le répertoire classique: Debussy, Ravel, Stravinsky, Bartok etc.

Ma question sur les influences était plus large. Vous avez dit tout à l’heure avoir été marqué par votre pratique du mime, à l’instant vous évoquiez votre intérêt pour la musique de Luc Ferrari. Vous aviez aussi des lectures, par exemple, Bachelard?

C’est venu plus tard. À la suite de la lecture dans les années 1965 des essais de Gaston Bachelard consacrés à l’imaginaire poétique des quatre éléments, j’ai découvert ses ouvrages consacrés au temps. L’Intuition de l’instant et La Dialectique de la durée ont été les points de départ des deux œuvres composées après Violostries : L’Instant mobile (1966) et Capture éphémère (1967) qui forment un couple. La réflexion de Bachelard sur le temps s’applique surtout à ce qu’il appelle le temps vécu, à la succession d’instants.

Avec Luc Ferrari, studio 104 de la Maison de la Radio © Ina, L. Ruska

Est-ce que la lecture des surréalistes vous a apporté quelque chose ?

En réalité ce n’est pas la lecture des surréalistes qui m’a apporté quelque chose mais leur attitude devant le monde qui m’a révélé (dans tous les sens du terme) une vision surprenante et insolite dont je me sentais proche. J’avais lu, bien entendu, André Breton, notamment Nadja, Les Vases communicants, le Dictionnaire de l’humour noir, Desnos, Soupault.

Mais plus encore que la littérature, c’était les images surréalistes qui m’intéressaient et le cinéma: Cocteau, Bunuel.

J’étais également intrigué par l’utilisation qu’ils faisaient de la vie onirique, leur pratique de jeux comme «le cadavre exquis» qui aboutissait à des textes inattendus, parfois saugrenus, parfois drôles, parfois poétiques. Enfin, j’avais trouvé à la Librairie du Minotaure des numéros de la revue Bizarre où j’ai découvert des récits et des images d’André François, de Ronald Searle, de Chaval etc. J’étais fasciné par les dessins d’Escher et par Steinberg que j’ai rencontré par la suite à l’occasion d’un court-métrage de Peter Kasssovitz dont j’avais fait la musique. Toutes les formes de représentation sont valables pour Steinberg. Dans sa représentation de l’univers quotidien, l’abstrait s’immisce dans le concret, il introduit une ambiguïté qui, grâce à une sorte de jeu avec la logique prend un caractère non-sensique.

Steinberg : dédicace de The Art of Living - Hamish Hamilton, London, 1952 M.C. Escher © Ftion Escher

La Revue Bizarre, ed. J.J. Pauvert © DR

J’éprouve le besoin d’être déconcerté par ce que je vois et ce que j’entends. J’aime l’inattendu, parce que le rire – naît de l’effet de surprise et que le rire est le propre de l’homme; or je suis un homme, donc le rire m’est propre ! C’est pourquoi, les textes de Lewis Carroll, notamment ses Syllogismes et Alice au pays des merveilles ont été mes livres de chevet pendant des années. Beaucoup de textes non-sensiques m’ont marqué; à cause d’une part de leur caractère absurde, d’un goût pour le jeu, avec et sur les mots, que je partage, et d’autre part, d’un esprit de singularité qui existe également chez les surréalistes. Quand je dis «caractère singulier», cela me fait penser à Clément Rosset, un autre philosophe qui emploie ce terme et qui a écrit quelques pages sur la musique électroacoustique, fort judicieuses.

D’ailleurs la lecture de L’Anti-nature du même Clément Rosset m’a aidé à définir mon intention musicale quand je composais De natura sonorum. Plus tard, j’ai découvert L’Objet singulier où il définit le problème de la singularité, la chose qui, n’ayant pas de double, est auto-référente. J’ai même failli lui emprunter un titre.

Est-il possible de définir le son Parmegiani, certains parlent de sons organiques?

À une époque, on évoquait souvent, trop souvent à mon goût, le «son Parmegiani», et ça me gênait énormément. On me disait «Oh ! Parme, que tu as de beaux sons !». C’est bien de faire des beaux sons, mais enfin, on ne fait pas de la musique pour faire des beaux sons, on crée des sons pour composer une musique à partir d’une idée. Je ne cherche pas à séduire à travers ma musique, je cherche à intéresser, c’est pourquoi ma principale obsession, c’est de me renouveler musicalement. Poursuivre la découverte de nouveaux territoires, c’est une façon de continuer à exister, sinon on finit par s’ennuyer avec sa propre musique. Le risque, c’est de faire du Parmegiani qui refait du Parmegiani et ainsi de suite. S’il me faut essayer de définir ce que vous appelez le «son Parmegiani», c’est une certaine mobilité, une certaine couleur, une manière de commencer et de faire mourir le son, donc de le faire vivre. Car je considère le son comme un être vivant.

Il y a donc bien de l’organique, de l’épidermique mais c’est toujours difficile de définir soi-même sa propre musique; ce que l’on perçoit de l’intérieur n’est pas fatalement perçu de la même façon de l’extérieur. On se reconnaît plus ou moins dans le miroir qu’on vous tend; c’est un jeu entre le «dedans dehors».

Répétition de Tuba-ci, Tuba là, BP © Ina, L. Ruska

L’anti-méthode

On a parlé de vos lectures. Vous avez décrit, à travers toutes ces inspirations philosophiques, votre manière de travailler. D’abord, vous vous donnez tout simplement un titre, une direction et après ce sont les sons et les matières sonores qui commandent, dans un jeu de va-et-vient très physique, entre vos sensations et la transformation des matériaux sonores. Mais on sent aussi un second niveau chez vous, une sorte d’aspiration vers une élévation.

Cette double dimension, si elle est perçue par certains auditeurs, n’est pas intentionnelle, car ma méthode de travail est vraiment simple. Le choix du titre annonce l’intention musicale, il me donne une direction générale, mais je dis bien générale. Il me faut donc trouver un titre qui me laisse une certaine liberté d’interprétation parce que je ne fais pas de plan établi avant de composer. Il m’arrive même de modifier le titre si mon intention s’est affinée au contact des sons au cours de mon travail de composition. Je ne décide jamais à l’avance du nombre de mouvements ni de leur durée.

Quand je commence une pièce, je constitue un répertoire de sons; il y a des sons nouveaux que je crée, des sons inutilisés qui me semblent correspondre à mon propos ou des sons anciens que je transforme. Je les écoute et je fais des inventaires détaillés; c’est une nécessité imposée par ma méthode de travail. Par exemple, pour De Natura Sonorum, j’ai dressé des listes de sons que je classais par forme, par matière, par couleur, etc. en reprenant tous les termes de la typologie du TOM (Traité des Objets Musicaux). J’aime avoir dans l’oreille le matériau sonore dont je dispose et, à partir de là, je travaille avec ces sons pour rejoindre mon propos. C’est une démarche qui me rapproche d’une activité maintenant lointaine dont je n’ai pas encore parlé.

Avant de faire de la musique, j’ai fait des photomontages selon le procédé d’assemblage surréaliste. Je découpais dans des revues un bras, une tête, un marteau, une machine à laver, un bol d’où s’écoulait un liquide etc. puis, je les associais pour créer une image ayant une signification nouvelle, née de cette juxtaposition inattendue… C’est un procédé comparable au montage en musique électroacoustique où le choix des sons donne un certain sens à cette juxtaposition de différentes formes.

Christian Zanessi, Daniel Teruggi, BP, François Bayle, Cirm, Nice, 1995 © J.M. Pharisien

Le temps d’un instant

Un autre thème auquel vous tenez beaucoup, c’est la question de vivre au présent, en cherchant à vous positionner dans l’instant, et faire fonctionner les concepts philosophiques en temps réel.

C’est un mode de vie qui n’a rien de philosophique. C’est ma nature de vivre dans l’instant plutôt que dans la durée. Bien sûr, j’ai besoin de références comme tout le monde, et je ne peux faire autrement que puiser dans mon experience passée pour nourrir l’instant présent. En vivant exclusivement dans le présent, il m’est possible de me concentrer intensément sur ce que je sens, sur ce que je fais aussi bien dans la vie réelle que durant une période de création. Avoir une pensée ponctuelle me permet de mieux résoudre des problèmes précis qui se posent dans l’immédiat. Toute mon énergie intellectuelle, mentale si je puis dire, est entièrement consacrée au moment présent. Je me projette rarement dans l’avenir et ce n’est pas sans me poser des problèmes parce qu’il y a des circonstances où il est indispensable d’avoir du recul pour pouvoir résoudre certaines difficultés. En fait, mon passé me sert à étayer le présent, et il peut aussi m’aider à déblayer le tunnel que représente l’avenir.

Les cinq sens

Si on balaie la gamme des cinq sens, on constate que vous utilisez largement votre spectre sensitif personnel. Au cœur, il y a l’ouïe révélée par votre production musicale. Au-delà, vous avez exploré tout l’aspect visuel à travers vos travaux pour l’image, en télévision, publicité, art vidéo. Enfin, en deçà, on trouve le côté physique et corporel, le travail de l’espace que vous aviez acquis avec le mime.

J’essaie de solliciter la plupart de mes sens aussi bien dans ma vie courante que dans ma vie de compositeur.

Aux alentours des années 1970, je portais un grand intérêt aux problèmes des relations son/image et je suis allé voir aux États-Unis, ce qui se tournait en matière d’art vidéo. Le grand maître était alors un Japonais qui s’appelait Nam June Paik. J’ai pu aussi rencontrer Ed Emswhiller qui avait realisé des productions où la chorégraphie était traitée au moyen d’un synthétiseur d’images donnant lieu à des résultants très inattendus. Sensiblement à la même époque, Ron Hayes a realisé un film vidéo, inspiré du «Prélude de Tristan et Iseult» de Wagner où le développement de l’image procure continuellement le sentiment d’infinité. Pour moi, cette production est très importante dans la relation musique-image.

L'Echo du miroir, répétition Fal de Metz, 1981 © Guyot

À mon retour, j’ai eu envie de faire une expérience audiovisuelle à partir d’une musique déjà existante. J’ai donc réalisé L’Œil écoute sur le synthétiseur d’images du Service de la Recherche de l’ORTF, à partir de l’image de mon œil, ou plutôt de mes yeux, photographiés par un cinéaste polonais, Valerian Borowzyck, avec lequel je travaillais à l’époque. C’était une recherche sur la relation forme/matière. À partir de ces photos d’yeux, j’ai effectué avec le synthétiseur un certain nombre de manipulations visuelles en contrepoint de manipulations similaires sur les sons de la musique. Plus tard, j’ai composé et co-réalisé L’Ecran transparent avec José Montés-Baquer, de la WDR (Westdeutscher Rundfunk) à Cologne.

L'Ecran transparent © Parmegiani

Enfin, j’ai tenté une dernière expérience au Service de la Recherche intitulée Jeux d’artifices. Comme son nom l’indique, il s’agit d’un jeu d’artifices sonores en relation avec un jeu d’artifices visuels donnant lieu à un film video d’une douzaine de minutes. C’était une expérience très intéressante que j’aurais aimé poursuivre, mais les moyens techniques manquaient.

La question de l’espace

Quand vous diffusez une œuvre en concert, comment concevez-vous la spatialisation ? Est-ce dans le dessein de créer un spectacle, ou simplement un moment vécu ?

Le mot spectacle me gêne parce qu’il a un caractère démonstratif. Je préfère l’expression «moment vécu», parce que je ne projette jamais le son deux fois de la même façon. Quand je me trouve en concert devant une console de diffusion, j’envoie ostensiblement le son sur des haut-parleurs précis, je varie soit à gauche, soit à droite, sur les côtés, à l’arrière, etc., je fais des couplages. Le son peut suivre une trajectoire, demeurer statique dans une zone de HP, ou même sur un seul couple stéréo. Alors que certains compositeurs, surtout quand ils débutent, ouvrent tous les potentiomètres et font très peu de variations de niveau sur l’ensemble des hauts-parleurs; le résultat est médiocre. Pire, le son provenant en permanence de tous les côtés est noyé. Il peut même se produire, selon l’acoustique de la salle, des phénomènes de réverbération ou d’interférence; l’auditeur ne perçoit plus alors aucune nuance.

France BP à la console, concert GRM, studio 104, Maison de Radio ©Ina, L. Ruska

Votre rapport aux outils

Vous avez vécu la grande révolution du passage de l’analogique au numérique, pensez-vous que ces nouveaux outils aient apporté une nouvelle dimension à votre musique ?

Je crois avoir été le premier au GRM à m’équiper et à posséder mon studio personnel. Il a donc fallu que je fasse, seul, l’apprentissage du numérique. En passant des ciseaux à la souris, nous avons gagné sur certains points, mais nous avons perdu sur d’autres. L’analogique permettait des opérations qui sont devenues difficiles, voire impossibles avec le numérique. Il y a même des sons qu’on réalisait avec l’analogique que l’on ne peut plus obtenir avec le numérique, faute d’un logiciel adapté. La méthode de travail étant effectivement différente, elle a entraîné des changements de mode d’écriture acoustique. Mais, il faut bien reconnaître que l’écriture artisanale avec les ciseaux était quand même assez fastidieuse, alors que l’écriture avec la souris est, d’une certaine manière, plus rapide. Le temps entre l’idée et la réalisation est raccourci, par conséquent, on est plus proche d’un acte compositionnel. Mais je ne peux pas me servir d’un nouveau logiciel sans en maîtriser totalement les possibilités. J’aime aller au-delà des limites ordinaires des instruments, en les détournant de leur utilisation conseillée, ce qui nécessite de longues périodes d’apprentissage afin de les dominer. En fait, je n’utilise pas les appareils pour les effets qu’ils peuvent produire mais en tant qu’outil de traitements de mes sons.

Une dernière question

Vu votre âge et votre expérience, on pourrait s’attendre à vous voir soucieux de chercher à transmettre quelque chose aux autres. Bien sûr, vous avez transmis le désir de composer à certains… Mais vous n’avez jamais fait d’enseignement. Pourquoi ?

Je dirais tout d’abord que je n’ai pas le sens de la pédagogie. D’une manière générale, je ne suis pas bavard ni même communicatif. Ce que j’ai à dire, je le dis, sans doute davantage à travers ma musique qu’à travers mes discours. J’éprouve un éternel sentiment d’insatisfaction car j’ai l’impression d’avoir omis quelque chose d’important. J’ai un rythme lent.

Au Canada, récemment, j’ai fait un exposé de trois heures à l’Université de Montréal à la suite duquel j’ai dû parler encore pendant une heure à la radio. Et je me suis rendu compte que, bien souvent, j’avais tort. La pédagogie se fait dans les deux sens, on apprend beaucoup à travers les questions qui vous sont posées. Malgré tout, la parole me fait peur, alors je préfère la laisser à la musique.